| 前訪問地発 |

路 |

当訪問地着 |

訪問地 |

| 出発 |

日本 |

大阪 |

| 20日09:50 |

|

12:15 |

香港 |

香港 |

| 22日 |

| 23日08:15 |

|

11:50 |

中国 |

広州 |

| 24日11:00 |

|

13:10 |

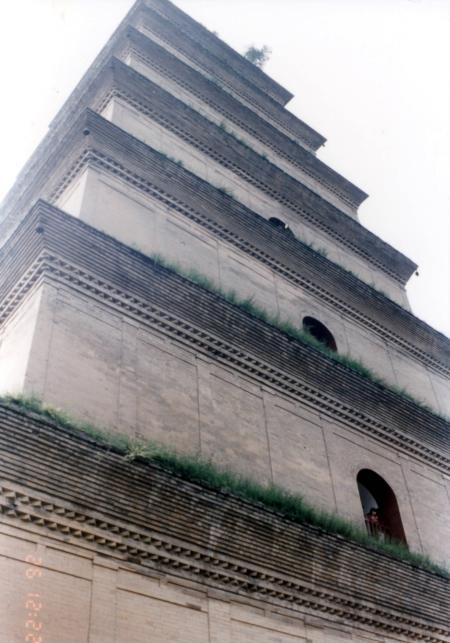

西安 |

| 26日20:35 |

|

27日16:45 |

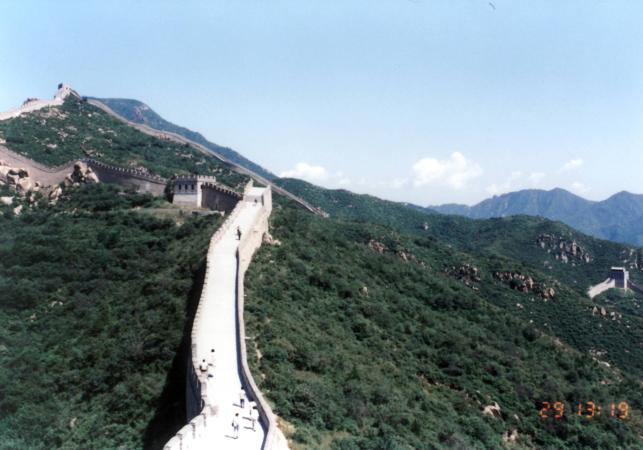

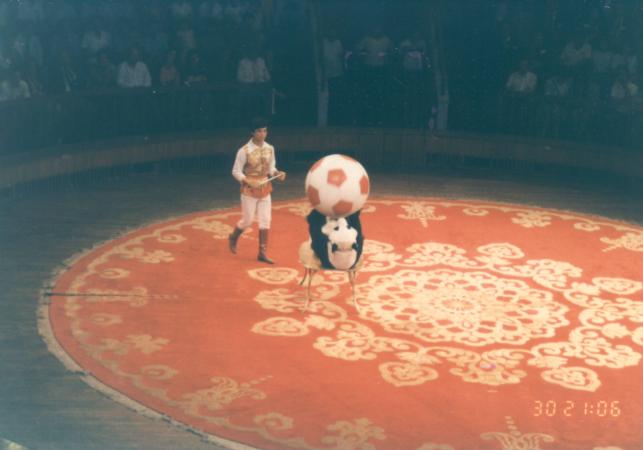

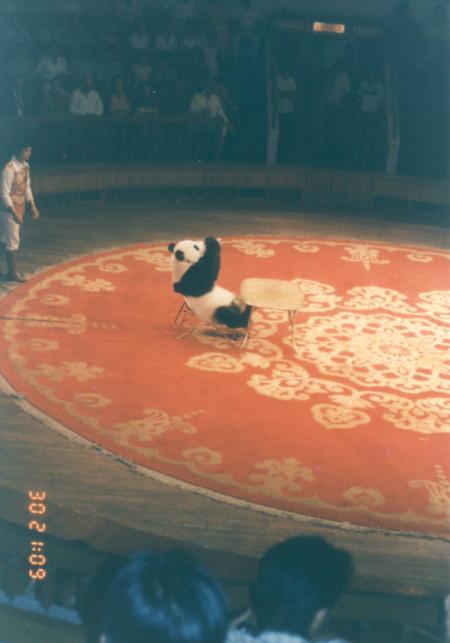

北京 |

| 30日09:35 |

|

11:35 |

上海 |

| 31日01:25 |

|

06:10 |

杭州 |

| 2日07:25 |

|

12:50 |

上海 |

| 3日15:00 |

|

5日12:20 |

日本 |

神戸 |

| 訪問地 |

宿泊先 |

単価 |

泊 |

| 香港 |

香港 |

La Chine Lodge |

HK.$ |

75 |

2 |

| YMCA International House |

HK.$ |

181 |

1 |

| 中国 |

広州 |

華僑酒店 |

CN.\ |

22 |

1 |

| 西安 |

解放飯店 |

CN.\ |

45 |

2 |

| 北京 |

燕京飯店 |

CN.\ |

57 |

3 |

| 杭州 |

杭州飯店 |

CN.\ |

106 |

2 |

| 上海 |

浦江飯店 |

CN.\ |

20 |

1 |

| 国名 |

通貨 |

為替 |

生活 |

食料 |

交通 |

教養 |

娯楽 |

| 香港 |

HK.$ |

18.1円 |

114.60 |

239.90 |

230.90 |

2 |

0 |

| 中国 |

CN.\ |

34.6円 |

59.55 |

307.23 |

797.92 |

0 |

70.10 |

| 日本 |

JP.\ |

1.00円 |

0 |

2,320 |

0 |

0 |

0 |

| 通貨計 |

JP.\ |

1.00円 |

4,132 |

17,285 |

31,776 |

36 |

2,425 |

| 国名 |

住居 |

土産 |

支出計 |

円換算 |

日 |

日平均 |

| 香港 |

331 |

34 |

952.40 |

16,605 |

3.3 |

5,032 |

| 中国 |

515 |

367.70 |

2,117.50 |

60,528 |

12.2 |

4,961 |

| 日本 |

200 |

12,000 |

14,520 |

2,520 |

1.5 |

1,680 |

| 通貨計 |

23,999 |

25,334 |

− |

79,652 |

17.0 |

4,685 |

(注)円換算と日平均は土産費を除く。

|